Por: Graciela Guadalupe. Cada día hábil, una orquesta de instrumentos metálicos despertaba a los vecinos de la cuadra. Eran cajones de vino que, literalmente, volaban desde las manos del camionero a las de Ruben, el dueño del almacén. Eso ocurría entre las 6 y las 7 porque, en aquella barriada de inmigrantes, promediando los años 60, los comercios abrían a las 8.30 como muy tarde.

Para las 6, ya hacía dos horas que la panadería de doña Chenta –vaya a saberse cuál era su verdadero nombre– había empezado a hornear las delicias del día, entre ellas, unas figazas de manteca que, en mi caso, recibía diariamente a través de un agujero en el alambrado que comunicaba el gallinero de los fondos de mi casa con la sala de amasado del pan de la vecina. Nunca supe cómo se había producido ese acceso tan indiscreto para que pasara la mano de una niña sin que se hiciera un solo rasguño a la hora de recibir puntualmente esos bollitos tibios antes de que llegara el micro para ir a la escuela. Sí supe más tarde que había sido hecho adrede.

A 200 metros estaba la “carbonería”, un comercio que no tardó en extinguirse, donde se conseguía desde querosén, maderitas, papas, cebollas, aceite de oliva de aquella época –tan perfumado y denso que si caía una gota al piso quedaba una marca poco menos que indeleble– y, por supuesto, carbón.

¿Qué puerta estará atravesando Alberto para que su mundo no coincida con la realidad?

Un poco más lejos quedaba el corralón donde, cada 15 días, íbamos mi madre y yo con el changuito cargado de revistas y diarios viejos para venderlos como papel. En el tocadiscos sonaban en amable convivencia Mercedes Sosa, Aretha Franklin, Palito Ortega, María Elena Walsh, Luigi Tenco y los Beatles. El barrio era Lanús Oeste. El presidente, Arturo Umberto Illia.

Los recuerdos se anclan a veces en escenas aparentemente anodinas. Es probable que usted mismo, querido lector, recuerde ahora cosas de su infancia sin que yo se lo pida. Y no por esa cuestión de que todo pasado haya sido mejor, ¡qué va! A Illia le siguieron Onganía, Levingston, Lanusse, Cámpora, Lastiri, Juan e Isabel Perón y otros siete años de gobiernos militares hasta llegar a Alfonsín y su celebración republicana recitándonos el Preámbulo de la Constitución nacional.

Después vino el pacto entre Menem y Alfonsín para reformarla, crear nuevos institutos y ampliar derechos, entre otras cuestiones como el tercer senador que le garantizaba porotos al radicalismo en el guiso donde se cocinó la reelección presidencial para que “el Carlos” pudiera alargar el reinado hasta perderlo a manos de De la Rúa, que se perdió a sí mismo antes de lo pensado.

Fue entonces cuando pasaron cinco presidentes en diez días. Y llegó Duhalde para alfombrarle el camino al kirchnerismo, que aprovechó el break de Macri para buscar algún traidor que le hiciera de puente y, ya que no pudieron volver a reformar la Constitución, los ayudara a dinamitarla.

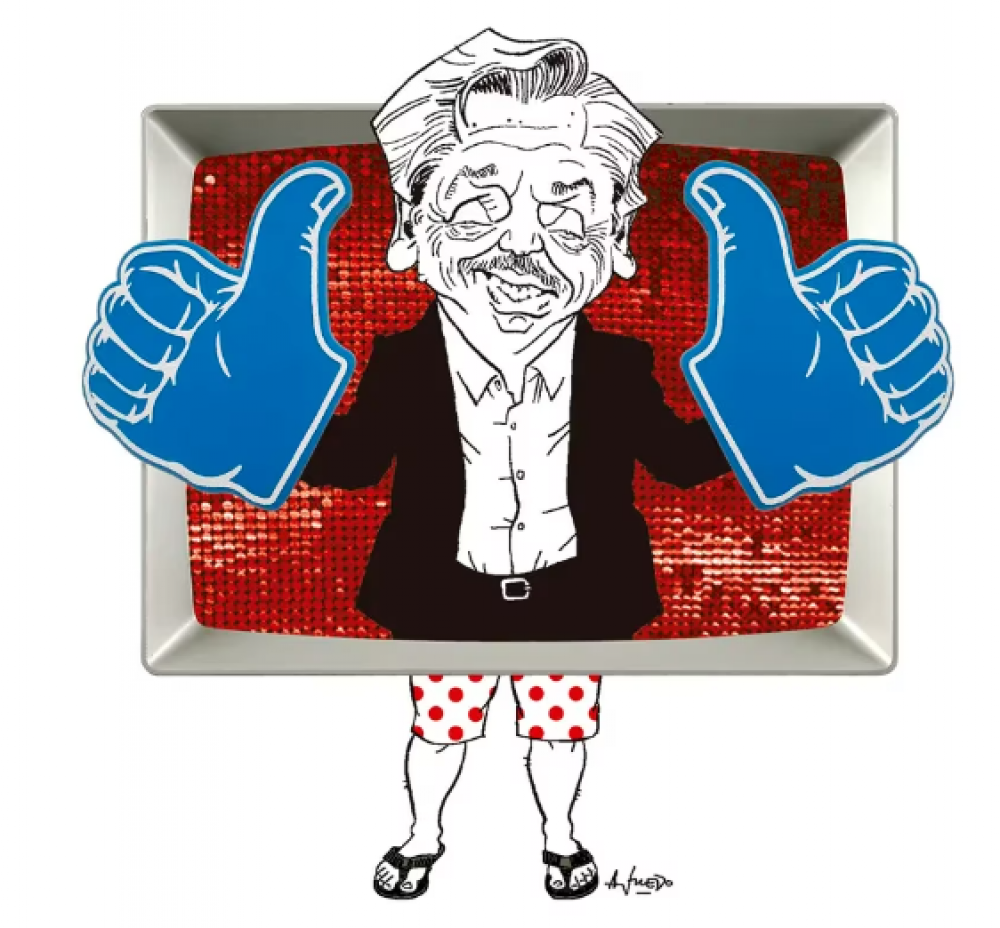

Decíamos más arriba que los recuerdos se estacionan a veces en imágenes aparentemente nimias. Ver a Alberto Fernández diciéndose y desdiciéndose, sermoneado por Cristina, inaugurando un techo y una cancha de hockey, pidiéndole a un grupo de abogados que le den ideas para liberar a Milagro Sala, invitando con fervor patriótico a tiranos de otras tierras y arremetiendo contra la Corte porque no le gustan sus fallos o porque afectan a su mentora nos recuerda al señor López, aquel de las puertitas de la magistral historieta de Carlos Trillo y Horacio Altuna, que se publicó en la revista Humor, como una crítica a la última dictadura, a la censura y a la falta de libertad de expresión.

El señor López era un hombre despreciado, humillado por sus jefes. Vivía una vida gris, tanto en la oficina, en su casa como en el vecindario. Agobiado por semejante destrato, ante cada situación que lo incomodaba, López buscaba un cuarto de baño, atravesaba la puerta y entraba en un mundo de fantasía, su mundo imaginario. “Desde 2019, somos, después de China, la economía que más creció en el mundo”, dijo el Presidente tomando como mundo un pequeño sector de un puñado de países para sustentar una mentira. Una expresión muy parecida, por lo descabellada, a la del otro Fernández que allá lejos y hace tiempo dijo que Alemania superaba en pobreza a la Argentina.

¿Qué tiene que ver todo esto con los ruidosos cajones de Ruben? ¿A qué viene esta asociación con los bollos calentitos que contrabandeaba una niña de primaria o con los diarios que vendía en un corralón? A que, por suerte, los cajones ya no chirrían porque son de plástico; a que, salvo los chipás y algunos panes que se venden como changa en las calles, hay más controles bromatológicos en las panaderías, y a que, los que podemos darnos el lujo, solo juntamos cartones para reciclar y no para vivir. La política, en cambio, involucionó. No ha podido asegurar que con la democracia se come, se educa y se cura, como decía Alfonsín.

Comentá la nota