Se esmera en ser un buen anfitrión, cortés y ligeramente cálido, apenas abre la puerta de calle. La mano es firme en el saludo, recia; invita a subir al primer piso de un hermoso departamento cercano a plaza Serrano y sirve café.

En un ambiente pequeño, a la derecha de la sala de estar, el estudio de pintura, dominado por una serie de esculturas en madera. Acá y allá, algunos muebles diminutos, preciosas miniaturas desencajadas que evocan al padre de Julio, un carpintero alemán de origen judío que dejó tierra, lengua y acaso sueños en la devastada Europa para desembarcar en Buenos Aires; junto a él, una muchacha de ascendencia egipcia. "El cuadro que está sobre la escalera de recepción también es mío", dice. Tiene voz de actor, sabe concederles peso a las palabras, abre silencios o los cierra con una carcajada, según convenga. Está orgulloso de su oficio. Cómo no estarlo: Un oso rojo, en cine; La cabra, en teatro, o El puntero, en televisión (trabajo por el que obtuvo un Martín Fierro la temporada pasada) lo han venido afirmando como un actor inmenso. Ahora mismo su desempeño en Farsantes lo ha puesto una vez más en boca de todos y lo ha confirmado como uno de los grandes actores de su generación. Lo dicen sus pares en esa hoguera de vanidades que es el mundo del teatro; muchos de ellos se han beneficiado con sus dotes como maestro de actores.

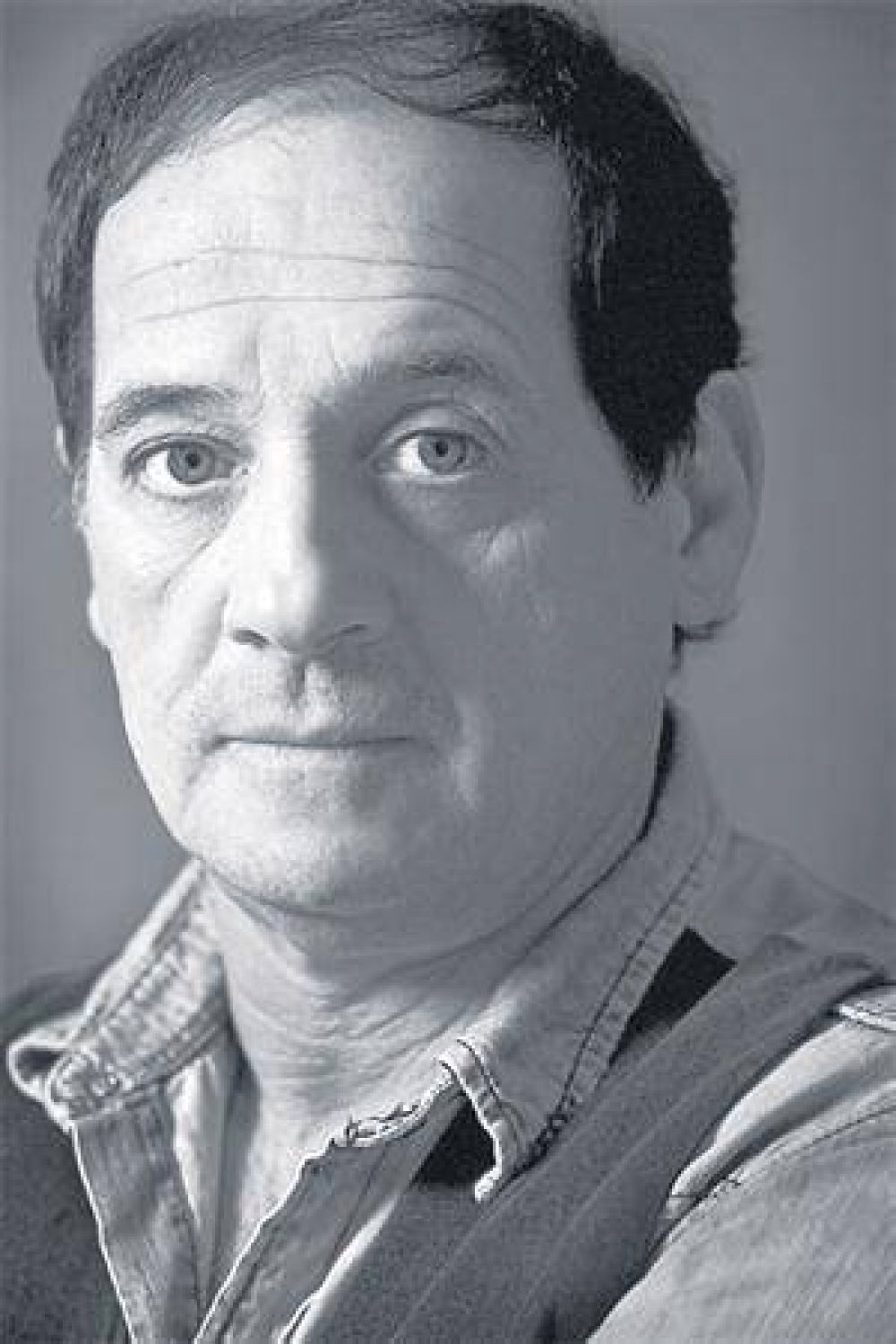

Éste es el hogar de un hombre que rehúye de los encuentros sociales. Es éste su escenario, su refugio. Esto es lo que se ve, lo que él nos deja ver, resguardado en el pudor o en la distancia que sabe imponer con los demás. Sin embargo, en algún pasaje de la charla trazará unas cuantas pinceladas (precisamente él, también llamado Julio Hirsch, pintor de oficio además de actor) que irán abocetando un autorretrato. No está incómodo; quizá, sí, a resguardo, atento. "Paranoico", dice.

-¿Padecés las entrevistas?

-No, no las padezco. Me sigue sorprendiendo que yo pueda despertar algún interés. Y actúo como si fuese merecedor de esa curiosidad.

-Tu empeño para interrogarte sobre vos mismo es alto.

-A mí me interesa mi existencia, es cierto, suelo establecer conmigo una relación de interés. Tengo afán de conocimiento y un oficio en el que la indagación es esencial. Tengo la fortuna de entrar en diálogo con muchos autores [Chejov, Ibsen, Shakespeare] e incluso con el autor que hay en mí. El trabajo te permite experimentar de una manera nueva lo vivido. Siempre recuerdo Una pena observada, el libro de Lewis [se refiere al escritor irlandés C.S. Lewis, autor de este texto que llevó al cine Richard Attenborough como Tierra de sombras]. El arte es la posibilidad de hacer de lo vivido algo observado; en el mismo momento en que observamos empieza a aparecer una experiencia distinta, que no es apenas la vivida, sino la vivida y observada.

-¿La ficción es para vos un modo de indagación o una vía de escape?

-Todo es ficción. Nuestra personalidad es una construcción extraordinaria. Pero es una construcción que podría haber adquirido muchas otras formas, de manera tal que nuestra naturaleza no es ineludible e inexorable como lo es la del toro, sino que tenemos la capacidad de construir ficción. No hay una sola cosa que hagamos que no se exprese mediante la escena. Para quienes ejercemos este oficio, que es el arte de la máscara y de la representación, ésta es pura materia prima. Por eso no pienso a la ficción como un modo de escape, sino como una manera inevitable de la existencia humana. [Julio posa su mirada en el vacío. La pausa es breve, aunque inaugura otra escena: sin amargura, pero con sorda desolación, se acerca de pronto a la idea de la muerte.] El desencanto es ineludible cuando el ser humano reconoce que está próximo a partir, aunque siempre haya una ilusión de que eso no va a suceder. Cuando el hombre decide enfrentarse a la pregunta de cuál fue el sentido de lo que hizo, empieza a advertir que la vida es casi una ilusión, que la huella que dejará en el mundo es débil. Lo han dicho grandes artistas: la vida es sueño. No estoy trayendo ninguna novedad.

-¿Cómo se ha construido esta mirada reflexiva?

-De cosas que he robado. No me siento constructor de nada. He tenido grandísimos maestros como Luis Agustoni, Agustín Alezzo o Augusto Fernandes, y cada uno de ellos me han facilitado una máscara, han contribuido con la construcción de un lenguaje. A veces me veo dando clases: muevo una mano y digo: «Este gesto es de Alezzo», luego digo: «Este tono es de Fernandes», y después: «Esta idea es de Cerdeiras». Soy heredero de una suma de voces internas que articulan una experiencia humana. No vengo a decir nada nuevo. Vengo a dar cuenta de una existencia, la mía. ¿De dónde proviene ese lenguaje? De lo leído, de lo pensado, de lo vivido. Suelo reencontrarme con cosas que leí o dije hace quince años y reconozco que hoy las comprendo mejor. Soy un ladrón de mí mismo. Pero no me considero una persona original, no es mi ambición serlo. Leo a Stanislavski, a Brecht y a tantos otros grandes hombres del teatro desde mis 17 años. Y puedo asegurarte que entonces no los comprendía del todo, aunque sentí el golpe de una alegría invencible cuando llegué a ellos.

-¿Qué encontraste en esos autores?

-La salvación absoluta. Orden. Modelos extraordinarios. Me hablaban del tiempo, del esfuerzo, de no tener nada y tener que conseguirlo. Me hablaban de lo que a mí me pasaba: tenía templanza, tenía ganas de emprender ese esfuerzo y, sobre todo, era profundamente ignorante. Los maestros hablan para esos hombres: para quienes no tienen nada, están a la intemperie y necesitan aprender.

-Pese a esa desnudez, en tus recuerdos familiares no hay rencor.

-No. Soy rencoroso, pero no tengo grandes cantidades de rencor, tengo sólo algunos y muy pequeños; pero, como soy una persona muy fiel, suelen ser inalterables. No, no, yo no tengo rencor, tengo sólo agradecimiento. [Hace una pausa. Ríe. Mira hacia alguna parte, un poco absorto, hurgando en sus recuerdos. Un grupo de cabezas esculpidas en yeso pareciera observarlo mientras él se hunde en las brumas de la memoria. Extiende un pie, mide la temperatura y la profundidad de las aguas en las que, no lo sabe aún, se sumergirá.] He empezado a advertir que hay cosas que no son tan importantes. Mi padre solía decírmelo a los 5 o 6 años: «Epa, epa, no te creas tan importante.» ¿Por qué me lo decía? Él me había confiado que, cuando nací, rompió en llanto al sentir que su obra estaba hecha. Un padre que dice eso no tiene derecho a pedirte que no te sientas importante. De niño era muy susceptible. Y hacía de esa susceptibilidad el centro del universo. Si a mí me dolía, era lo más importante del mundo. Él intentó, en vano, que yo comprendiera que no era tan importante.

-Tu padre ha sido una presencia central en tu vida.

-Sigue siéndolo. Mi padre murió hace más de veinte años, y es central en mi vida por muchas razones, sobre todo porque con el paso del tiempo he empezado a parecerme físicamente a él de un modo inquietante. Estoy tan impresionado con el parecido físico con mi padre que casi percibo mi historia como una fantasía. He fantaseado toda una vida con que he sido otro. En verdad, nunca fui otro: siempre fui mi padre. Fue un hombre muy sufrido, un almita deliciosa, con muchas dificultades para vivir. No ha sido siempre una alegría para mí. Ésa es una estación de la que quise escapar, sin fortuna. Como sucede en el Peer Gynt, de Ibsen, cuando el protagonista hace su experiencia en el mundo y regresa a la aldea, a la mujer a la que dejó, a Solveig: tanto viaje para volver al lugar del que siempre quise huir.

-Cuando eras niño, a medianoche, solías despertar a tu madre porque temías que te olvidara.

-Nunca pensé que, mientras soñaba, mi padre pudiese olvidarse de mí. Ese temor aparecía con mi madre. Me acercaba a su cama, la despertaba y cuando ella me reconocía, me quedaba tranquilo. «Nada, mamá, nada, sólo quería mirarte», le mentía. He tenido con mi madre una historia larga, compleja, de mucho distanciamiento. Hemos vivido alejados el uno del otro muchos años, pero he tenido la dicha de vivir un gran reencuentro los últimos seis meses de su vida. Es un vínculo que he vivido. Que ha tenido muchas autorizaciones, de su parte y de la mía. Mi madre ha estado muy ausente mucho tiempo y yo también me he ausentado largamente de su vida. He vivido ese vínculo muy a fondo, le he dado muchas formas. Mi madre ha estado muy presente en mí estando yo muy ausente en ella. Pero he hecho una experiencia de hijo. Y debo decirte que me ha aportado mucho a mi mundo creativo. En una primera apariencia, lo sé, podría pensarse que hay ahí un desierto, sin embargo, yo siento que me he alimentado en el trópico.

-En sus últimos años filmaste con ella una serie de entrevistas.

-Yo me decía: no puedo dejar que sólo quede en mi recuerdo, quiero imprimirla. Hace tres años compré una cámara. Era tan difícil encontrarnos, porque ni ella ni yo sentíamos el placer de vernos. Sabíamos que pronto nuestras naturalezas entrarían en conflicto. La senté acá, en este silloncito. Ella estaba encantada. Tengo grabadas ocho horas deliciosas. Era un ser extraordinario, en muchos sentidos impresentable: inimputable, infantil, ingenua, interesada, hermosamente no prejuiciosa. Interesada en cosas extrañísimas. Si le decías que una persona dormía dentro de una heladera, primero desechaba la idea, pero después quería saber por qué. Era hermosa, pero esos rasgos eran un problema cuando querías que te bajaran ley. En esos últimos meses pude preguntar, escuchar, responder, comprender, perdonar, disfrutar de su cabecita y advertir, finalmente, que, en verdad, ella me quería profundamente. [La garganta es un nudo, los ojos se humedecen. Hay una larga pausa. Las palabras pesan en el aire. Julio habla, quizá para sí mismo.] Me quería, sí, no con escenas que yo pudiese reconocer como el cariño, pero me quería.

-¿Ella disfrutó de ese reencuentro?

-Ella estaba feliz. Murió a los 86 años, hace seis meses. Fue enteramente consciente de lo que sucedía. Sentí que en ese momento ella había recuperado al padre. A su padre.

-Se habrá sentido cobijada.

-Empezó a sentir que alguien la miraba con interés. Que yo no me ponía en el rol del hijo que la necesitaba, sino que la había liberado de la obligación de nutrirme. Entonces, cuando esa demanda del hijo se retiró, apareció el amor de una hija hacia su padre. Se ve que no podía ser madre. Pero fue madre. Es injusto decir que no fue madre. Fue esa madre.

-¿Solés ir más liviano por la vida?

-Tengo un andar liviano, también, no te creas. Pero, lo digo con algún pudor, es tan hermosa la ocupación que tengo, es tan hermoso todo lo que me rodea, que encuentro ahí un remanso. Mi única preocupación es que a veces el cuerpo necesita descansar. No soy un asceta. Soy coqueto, disfruto de pequeñeces, mi mente vaga y divaga por tonterías durante buena parte del día.

-¿La televisión?

-No es un lenguaje que yo desprecie. Sí vivo con impresión la aparición de una cierta popularidad de la que no me siento tan merecedor. Hay una vocecita interna que susurra: «Tranquilo, ya va a pasar, ya va a pasar». Y va a pasar. [Una pausa. La mirada vuelve a alzarse a lo lejos. Julio habla como si fuese un personaje de Chejov, la voz queda, sonriendo apenas con la risa de los hombres tristes: la melancolía.] Siendo muy niño me paraba frente al espejo y me despedía a mí mismo. «Hoy, lamentablemente, vamos a despedirnos de Julio.» Y me acercaba al espejo para ver correr mis lágrimas, enamorado de mi emoción por el adiós que me ofrecía a mí mismo... «Julio ha partido, nos ha dejado...» Dios mío, no estoy preparado para partir. No estoy preparado, en absoluto, quizá porque siento dentro de mí una fabulosa vitalidad y no me resigno a perderla para siempre..

Comentá la nota