Las políticas económicas del periodo 1976-1983 condicionaron el devenir de las décadas siguientes y marcaron un antes y un después en el rol del endeudamiento para la economía argentina. Por qué el programa de Milei no tiene nada de novedoso salvo ir a mayor velocidad, cómo impacta en el tejido productivo y en las condiciones de vida.

Por

EUGENIA RODRÍGUEZ

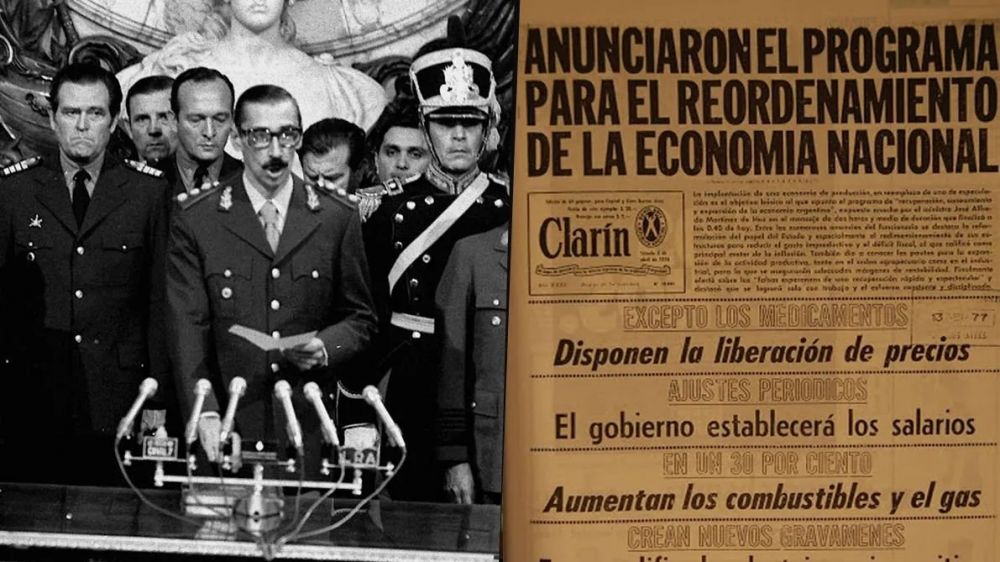

Este 24 de marzo se cumplen 49 años del golpe militar de 1976. El gobierno dictatorial marcó un antes y un después en el rol del endeudamiento para la economía argentina, de hecho, en más de cuatro décadas de democracia la deuda sigue ocupando un lugar central en la escena económica, al punto de que el actual gobierno nacional de Javier Milei busca concretar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), agravando la deuda heredada del préstamo récord que tomó Mauricio Macri en 2018, el más elevado que el organismo otorgó en toda su historia.

Así, las políticas económicas del periodo 1976-1983 condicionaron el devenir de las décadas siguientes a partir de redefinir la estructura de poder que, tras la etapa previa de industrialización nacional, entró de lleno en la lógica del capital financiero. En ese periodo, la deuda externa creció más de 400% e inició un ciclo de predominio de la especulación financiera, de la mano de la apertura sin ningún tipo de regulaciones de la economía, el aumento de las importaciones en contra de la producción nacional y una abrupta caída del poder de compra de los ingresos, todo lo que cobra vigencia en el plan económico en marcha.

Si bien el nuevo endeudamiento se suele justificar en el déficit fiscal, el argumento esconde un destino atado a garantizar el acceso a divisas para que acreedores, grandes empresas y personas acaudaladas puedan retirar del país los dólares obtenidos como ganancias extraordinarias gracias a la bicicleta financiera que promueve el propio programa de gobierno. “El proceso en curso, que se presenta como novedoso, solo lo es en velocidad e intensidad, más no en el sentido”, señalaron especialistas al respecto.

El cambio de la matriz económica de nuestro país pasando de un modelo productivo a uno basado en la especulación perpetuó en el tiempo la dependencia del país con el FMI y sus condicionamientos, los que, no es menor, implican reformas estructurales (desregulación de la economía, privatizaciones, flexibilización laboral y apertura comercial) y una profunda redistribución del ingreso que garantizan que el costo recaiga sobre la mayor parte de la sociedad argentina.

Deuda: el nuevo ciclo que dejó la dictadura

La deuda tuvo un papel central desde el comienzo de la última dictadura militar en 1976. El Fondo Monetario Internacional (FMI) cerró un acuerdo el 26 de marzo de ese año, es decir, apenas dos días después del golpe. Desde entonces jugó un rol clave en un modelo económico que se estructuró en torno al predominio de las finanzas por sobre el capital productivo y la desarticulación del proceso de desarrollo industrial de las décadas anteriores.

“La última dictadura militar fue un antes y un después para el rol del endeudamiento en la economía argentina. Hasta ese momento no solo el peso de la deuda externa era inferior, sino que se integraba a la economía real en la medida que era una fuente de financiamiento de la infraestructura y el capital de trabajo para impulsar la industrialización sustitutiva y contribuir a equilibrar las cuentas externas cuando se producían déficit en la balanza comercial. Por el contrario, a partir de 1976, el endeudamiento fue muy superior desde el punto de vista cuantitativo pero lo que es muy importantes es que, desde el punto de vista cualitativo, no se orientó a financiar la ampliación de las capacidades productivas, sino que se integró como un factor decisivo de la valorización financiera de las grandes empresas”, explicó en diálogo con este medio Pablo Manzanelli, coordinador del Área de Economía y Tecnología de la FLACSO.

En su libro “Historia de la deuda externa argentina”, la economista Noemí Brenta destacó que “entre 1976 y 1983, la deuda externa argentina se multiplicó por seis, pasó de 7,8 mil millones de dólares a 46,5 mil millones, sumando los atrasos de intereses y la deuda militar, según cálculos del Banco Mundial”, un cálculo que a su vez es aproximado ya que “nunca se supo bien la cifra exacta, ni de la deuda pública ni de la privada”. Brenta consideró que existen dos etapas claras en la historia de la deuda durante la última dictadura militar en el país: “la primera, de 1976 a 1980, corresponde al endeudamiento del Estado nacional y de las empresas y entes estatales. En la segunda, de 1981 a 1983, el Estado, además de seguir tomando deuda, se hizo cargo de la del sector privado a través de distintos mecanismos" a través de la estatización de la deuda externa privada.

Para entender cómo funciona en concreto el modelo económico que, con variantes, sigue vigente en nuestros días, Manzanelli graficó: “Se trataba de empresas productivas que en lugar de volcar su excedente a la producción lo canalizaban a la especulación financiera. En la dictadura lo hacían tomando crédito internacional a tasas bajas y obteniendo altos rendimientos en dólares a nivel local. La deuda externa pública brindaba los dólares necesarios para que la variación del tipo de cambio sea inferior a la tasa de interés, y cuando se pinchaba la burbuja los dólares necesarios para la fuga de capitales al exterior de las ganancias financieras”. Es decir que la deuda sector público va a ser el combustible que hace viable, en última instancia, esa salida de divisas. Un punto no menor de la herencia de entonces tiene que ver con la Reforma Financiera de 1977, que promueve la liberalización financiera que contribuye a que se generen las bases para tasas de interés reales que premian el negocio financiero, a la vez que asegura la libre movilidad de capitales que pueden entrar y salir “rápido” del país.

“Con la dictadura cívico-militar y la asunción de Martínez de Hoz como ministro de Economía, se instaura por primera vez en nuestro país el modelo que después se va a llamar de neoliberalismo financiero y que se va a replicar en la década del ‘90 con la Convertibilidad, va a volver en el macrismo y ahora nuevamente con Milei. La característica central es que se estructura alrededor del endeudamiento externo y la fuga de capitales: primero se genera ganancia financiera en pesos -por arriba de la inflación y de la devaluación- y después esa ganancia se materializa en dólares y se fuga y, lo que es clave de entender, para financiar esa fuga es que se recurre al endeudamiento externo”, analizó Santiago Fraschina, director de la Carrera de Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).

Un ejemplo concreto: “Quien trajera 100 dólares el 2 de enero de 1979, los cambiara a pesos, los colocara en un plazo fijo a 30 días y lo renovara sin retirar los intereses, en un año tendría 184 dólares, es decir que ganaría 84% en dólares. Ninguna inversión productiva podía brindar semejante rendimiento. Y si permanecía hasta el 31 de marzo de 1981 se llevaría 296 dólares, casi triplicaría el capital en dos años y un trimestre”, mencionó Brenta, a la vez que se pregunta de dónde provenían los dólares para pagar esas ganancias “no del comercio exterior, que en 1980 marcó un déficit récord por el alza inusitada de las importaciones”. La respuesta es, nuevamente, de la deuda.

Un aspecto interesante tiene que ver con los argumentos oficiales en torno al endeudamiento y los programas de gobierno. Sobre ello explica Francisco Cantamutto, economista e integrante del espacio Sociedad Economía Crítica: “La deuda permite validar el programa económico, presentándolo como una exigencia de los acreedores. Si bien esto es cierto, esconde las convicciones del propio gobierno en torno al ajuste fiscal y las reformas estructurales. Por otro lado, permite acceder a divisas, se habilita a acreedores, grandes empresas y personas ricas a retirar del país, en dólares, ganancias. La excusa de que financia el déficit fiscal esconde que el déficit es autoinfligido por las propias reformas que se aplican. Estos dos puntos siguen siendo válidos para el proceso en curso, que se presenta como novedoso, pero solo lo es en velocidad e intensidad, más no en el sentido”.

Sobre esto último, actualmente estamos a las puertas de un nuevo acuerdo con el FMI ya que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025, avalado recientemente en la Cámara de Diputados, el gobierno de Javier Milei busca tomar nueva deuda con el organismo internacional de crédito, y todo ello incumpliendo con lo establecido en la Ley N°27.612 que fija que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”. Pese a esto, el gobierno obtuvo un cheque en blanco de diputados propios y de fuerzas aliadas (PRO, UCR, Coalición Cívica, Encuentro Federal y de quienes responden a gobernadores) para avanzar en un nuevo Programa de Facilidades Extendidas que tendría un plazo de amortización de 10 años con 4 y medio de gracia, pero del que no se conocen aún monto exacto ni condiciones exigidas.

Esto ocurre en un momento en el que el país enfrenta una crisis de divisas producto de la pérdida sostenida de reservas del Banco Central (BCRA) vinculada, a su vez, a la decisión oficial de sostener un tipo de cambio apreciado que deriva en la intervención en los mercados y provoca el déficit en la cuenta corriente.

“La situación de Argentina frente al FMI ha estado marcada por una constante renegociación de deuda que, lejos de representar una solución estructural, ha perpetuado la dependencia del país con el organismo. Lejos de tratarse de una simple reestructuración de compromisos previos, el nuevo acuerdo representa más deuda con el FMI, con mayores exigencias y costos financieros, no resuelve el problema de la deuda, sino que lo agrava”, planteó un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) y agregó “este nuevo acuerdo repite y agrava la ilegalidad original del préstamo Stand-By de 2018 que violó los propios estatutos del FMI al conceder un crédito que superaba ampliamente la cuota del país y se otorgó en un contexto de fuga masiva de capitales”.

Sobre ello, el stock acumulado de deuda en moneda extranjera en el gobierno de Mauricio Macri totalizó al final del mandato los USD 100.166 millones, a la par que la formación de activos externos del sector privado fue de USD 86.198 millones.

Destrucción del entramado industrial

El programa económico de la dictadura militar transformó una matriz de desarrollo industrial por otra basada en la especulación, desmantelando el tejido productivo nacional, con consecuencias hasta el presente.

Entre los grandes efectos del modelo económico que se inició con la dictadura es posible mencionar “primero, la concentración de la producción en menos empresas, y la concentración de la propiedad de esas empresas (miles de PYMES industriales cerraron), este fenómeno es determinante para entender el lugar que ocupan hoy grandes grupos como Macri, Techint, Madanes Quintanilla y otros. Segundo, la desindustrialización entendida tanto como pérdida de peso de la industria en toda la economía, y también pérdida de ramas productivas ya que sobrevivieron pocas industrias. Tercero, se primarizó la industria, asociándose en especial al procesamiento de bienes de uso difundido; y cuarto, la industria se volvió más deficitaria que antes a nivel externo, demanda más insumos, máquinas y equipos”, enumeró en detalle Cantamutto, Doctor en Ciencias Sociales.

“Estos modelos generan procesos de desindustrialización porque aumentan los costos a la industria, bajan la demanda y al mismo tiempo recurren a apertura comercial indiscriminada, trayendo los productos importados baratos con los que la industria no puede competir. Se produce el cierre de empresas, crecimiento de la desocupación, de la informalidad laboral, de la subocupación y obviamente la pulverización del salario real de los trabajadores y de las jubilaciones”, añadió Fraschina. El volumen físico de la producción de 1982 era 17% más chico que en 1974 a la vez que la ocupación obrera al final de la dictadura había caído 36%.

En vinculación con la situación actual, Manzanelli, agregó que “se trató de tendencias que permanecieron durante un cuarto de siglo y que a partir del gobierno de Macri se volvieron a imponer como un elemento constante de difícil reversión”. Datos recientes evidencian que, en 2024, la producción industrial tuvo una caída anual del 9,4%, con 15 de las 16 grandes ramas que monitorea el INDEC en crisis. En la misma línea, según un informe de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) solo en un año cerraron 2.333 empresas, incluyendo minería y se construcción, y redujo la cantidad de empresas industriales manufactureras, terminando con 1.130 empresas menos (-2,3%). En relación, se perdieron 107.473 puestos de trabajo vinculados al sector industrial, en tanto que 9 de cada diez gremios denunció problemas de homologación de sus paritarias.

El costo lo paga la mayoría

El endeudamiento fue parte de un modelo económico que atacó a la clase trabajadora, víctima directa de las desapariciones forzadas, torturas y violaciones de derechos humanos, y que sufrió el embate de las políticas neoliberales que implicaron destrucción de aparato productivo, incremento inflacionario y pérdida del poder de compra de los ingresos.

“El mercado de trabajo se ha deteriorado desde la dictadura, ganando peso el desempleo y el empleo precario, es decir, en peores condiciones de contratación, incluyendo el crecimiento del cuentapropismo, y ganando salarios más bajos. Esto hizo que la clase trabajadora pierda participación en el ingreso total, porque el mercado interno dejó de ser un factor dinámico como lo era antes, aunque el consumo siga siendo central en el país. Así, el aumento de la pobreza y la indigencia a pesar del crecimiento del PBI y las exportaciones, son un resultado esperado. Como dijo de manera adelantada Rodolfo Walsh, es la miseria planificada”, refirió Francisco Cantamutto sobre el impacto en el mercado laboral argentino.

Para 1983 el salario medio era un 40% más bajo que en 1974, el desempleo pasó del 3% al 10%, y la pobreza alcanzó un piso mínimo del 20%, niveles que se sostendrán en el tiempo. La participación en la distribución de los ingresos por parte de los trabajadores pasó de 50,8% en 1974 al 25,2% para 1977 y se mantuvo en torno al 29% en todo el período. La industria, actividad clave para la generación de puestos de trabajo, cayó de una participación en el total del PIB del 28% al 23%, y la propia generación del producto industrial se redujo más de 30 puntos.

“Hoy nuevamente asistimos a un proceso de apertura y desregulación, con la toma de deuda, que genera desindustrialización y deterioro de las condiciones laborales. El resultado no debe sorprender a nadie”, agregó el investigador del CONICET, en coincidencia con Manzanelli quien consideró que “todo proceso de valorización financiera, al menos en las experiencias de la economía argentina reciente, indican que su correlato es el de una profunda regresividad en la distribución del ingreso a partir del descenso del salario real y la ocupación, y de los ajustes sobre los ingresos de los sectores populares en general. Lo más probable es que la experiencia de Milei no sea una excepción a la regla”, anticipó.

Los últimos datos de mercado de trabajo, al cuarto trimestre del 2024, son contundentes: en comparación con el mismo trimestre del año anterior la desocupación subió del 5,7% al 6,4%, los ocupados demandantes del 15,5% al 16,6%, y la presión sobre el mercado de trabajo del 27,4% al 29,4%. “En números, en los 31 aglomerados urbanos que releva el INDEC (representan poco menos del 70% de la población total) en un año hay 115 mil desocupados más y se sumaron 192 mil ocupados a la lista de los que buscan más trabajo. Casi un millón de desocupados y casi 2,5 millones de ocupados que buscan activamente otro trabajo o más trabajo”, analizó Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma. Según el especialista “en paralelo, la calidad del empleo se deterioró significativamente ya que los asalariados no registrados crecieron del 35,7% al 36,1% y los cuentapropistas del 22,6% al 23,8%. En ambos casos, los valores más altos para un cuarto trimestre desde al menos el 2018".

De cara a este 2025, “el Indicador Predictivo del Empleo prevé que el estancamiento del empleo de estos meses podría cambiar a valores negativos. Es decir, se empezarían a perder los pocos puestos de trabajo recuperados”, agregó Matías Maito responsable del centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETYD). En tanto que “en cuanto a los salarios, la presión del gobierno para limitar los aumentos en paritarias está teniendo resultados porque las negociaciones de enero y febrero estuvieron por debajo de la inflación". Esto significa "una nueva pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores”.

Finalmente, mientras la continuidad del modelo económico actual necesita de paritarias pisadas que, junto con el ancla del tipo de cambio, le aseguren al gobierno nacional -en un año electoral- mantener la inflación a la baja en los próximos meses, y cuando el consumo -motor clave de la actividad económica-continúa a la baja, el directivo de la UNDAV alertó que “la característica final de estos modelos neoliberales financieros es que se sostienen si pueden conseguir deuda externa privada pública con los organismos internacionales o con los acreedores externos, y cuando no pueden conseguir ese financiamiento externo es que explotan en crisis de deuda”.

Comentá la nota