Por: Joaquín Morales Solá. La Nicaragua de Ortega es una dictadura, pura y dura; el cuarto gobierno kirchnerista está decidiendo sus alianzas internacionales según la falta de respeto a los derechos humanos y al sistema democrático.

Hay que remontarse al cruel dictador Anastasio Somoza para encontrar un líder nicaragüense que haya tenido tanto poder durante tanto tiempo como el actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Tanto poder y tanta arbitrariedad para encarcelar a sus opositores, para silenciar a la prensa crítica y para asesinar a los disidentes. La administración de Alberto Fernández se negó ayer a condenar a ese gobierno déspota en la Organización de Estados Americanos (OEA) en nombre del “principio de no intervención en los asuntos internos de los países”. El embajador argentino en la OEA, Carlos Raimundi, un turista ocasional en espacios políticos (militó en el radicalismo, en el Frepaso de Carlos “Chacho” Alvarez, en el ARI de Elisa Carrió y ahora en el fanatismo cristinista) sigue instrucciones de la vicepresidenta. Ya en octubre del año pasado había provocado un escándalo político y diplomático cuando defendió abiertamente al régimen venezolano de Nicolás Maduro en la OEA con el argumento de que estaba siendo “asediado por el intervencionismo”. Ese discurso de Raimundi estimuló entonces un intenso debate interno dentro del kirchnerismo gobernante, que, como todos los debates de esa facción política, se diluyó en la nada. Raimundi volvió ayer a abrazase con los peores dictadores de América Latina. La disciplina de Raimundi ante Cristina Kirchner no exculpa ni elude la responsabilidad del Presidente y de su canciller, Felipe Solá, porque ellos son los que tienen (o deberían tener) el control de las relaciones exteriores.

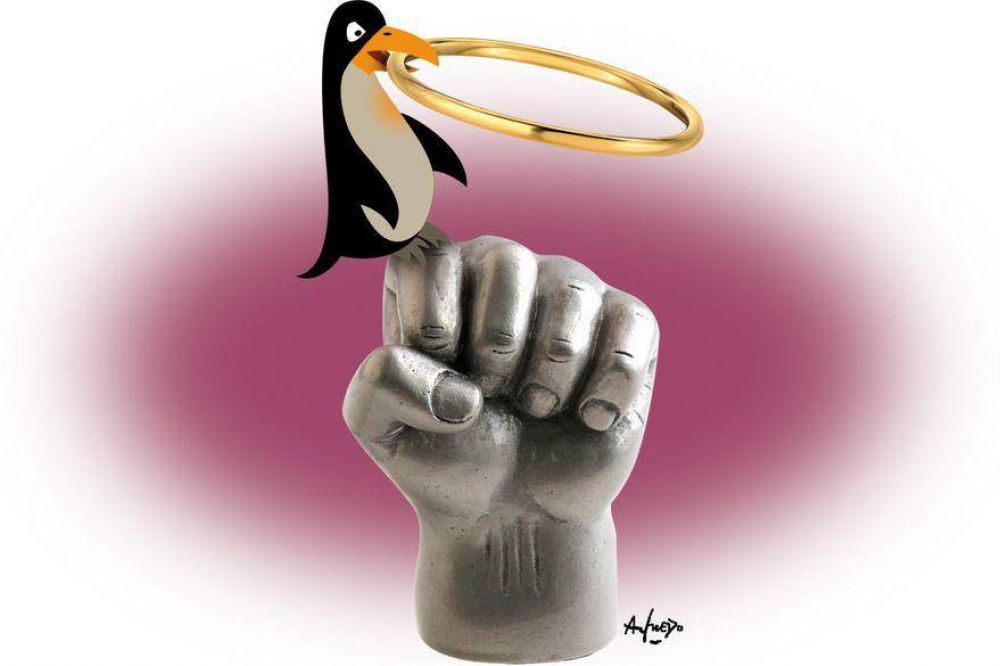

Los nicaragüenses suelen decir que 42 años después del derrocamiento de Somoza, el somocismo celebra su resurrección. Resucitó en la figura de Ortega, que fue uno de los comandantes sandinistas que tumbó al régimen de Somoza. Ortega aspira a obtener el próximo 7 de noviembre su cuarto período consecutivo como presidente de Nicaragua. Antes había sido presidente entre 1985 y 1990. Rosario Murillo, la vicepresidenta de su marido, el Presidente, es la persona que controla con mano férrea el día a día del poder en Managua, la capital del país. Ningún ministro puede permanecer en el poder sin el permiso explícito de la poderosa esposa del mandamás. Ella ordena quién habla y quién calla. Ella autoriza y censura hasta la literatura. Un proyecto político familiar (¿como el de los Kirchner?). Ya la revolución que triunfó en 1979 había cometido masacres, había hecho morir y nacer fortunas y había recortado las libertades. Violeta Chamorro, la viuda de un periodista asesinado por el somocismo, ganó la presidencia en 1990 y desalojó del poder a Ortega. Sostienen que este juró que nunca se dejaría arrebatar el poder cuando volviera a tenerlo. Volvió a tenerlo en 2007. Ahí está y de ahí no se quiere ir.

En los meses previos a las elecciones presidenciales, Ortega encarceló a varios dirigentes opositores. Entre ellos, a dos eventuales candidatos a competir con él por la presidencia: Félix Madariaga, un activista de los derechos humanos que colaboraba con la OEA, y Juan Sebastián Chamorro, sobrino de Violeta Chamorro. También metió en la cárcel a Cristina Chamorro, hija de Violeta, que integra el directorio del diario La Prensa de Managua y había deslizado la posibilidad de ser candidata presidencial. También fue encarcelado Arturo Cruz, un historiador y diplomático que manifestó su decisión de ser candidato a presidente. Cruz fue detenido no bien pisó el aeropuerto de Managua cuando regresaba del exterior. Todos los políticos detenidos se habían comprometido a “restituir las libertades democráticas confiscadas y a liberar a los presos políticos”. Ortega sofocó en 2018 una ola de protestas sociales con un saldo de 325 muertos, miles de heridos y el éxodo de 80.000 nicaragüenses. Con la prensa no fue más benévolo: allanó y confiscó las publicaciones periodísticas “Confidencial” y “Esta semana”, y tiene en la mira de su fusil al histórico diario La Prensa, de la familia Chamorro.

La Nicaragua de Ortega es una dictadura, pura y dura. El cuarto gobierno kirchnerista está decidiendo sus alianzas internacionales según la falta de respeto a los derechos humanos y al sistema democrático. Desde Rusia y China hasta Venezuela, Cuba y Nicaragua. La decisión que transmitió Raimundi en la OEA dejó descolocado, además, al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que se encuentra en Estados Unidos tratando de convencer a los líderes norteamericanos de que a la Argentina la gobiernan políticos sensatos. Doble satisfacción de Cristina: a ella le gusta desafiar a Washington y dejar sin discurso a Massa. Pero, ¿los derechos humanos se miden según la posición de la Casa Blanca? ¿Es esa la única forma de saber si los derechos humanos están bien violados o mal violados? Seamos claros: no hay forma buena de violar los derechos humanos y la prédica por la vigencia de ellos dejó de ser hace mucho una cuestión interna de los países. Esas deberían ser reglas esenciales para una administración que habla constantemente de los derechos humanos del pasado, pero elude los del presente.

En un documento posterior a la decisión transmitida por Raimundi en la OEA, la cancillería argentina dio a conocer un documento conjunto con el gobierno de México para explicar por qué hizo lo que hizo. La nota comienza diciendo que ambos gobiernos respetan “los derechos humanos desde una concepción integral” y manifiesta su “preocupación por los acontecimientos ocurridos recientemente en Nicaragua”. Agrega: “Especialmente por la detención de figuras políticas de la oposición”. Bien, hasta ahí. En un párrafo posterior, los dos gobiernos afirman que no están de acuerdo “con los países, que lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de la no intervención en los asuntos internos”. Añade que tampoco están de acuerdo con “la pretensión de imponer pautas desde afuera o de prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales”. Por eso, concluyen, no pudieron acompañar la condena al régimen de Ortega. Todo mal. Del gobierno de López Obrador no se pueden constatar demasiadas contradicciones porque suele incursionar poco en territorio internacional.

Esos párrafos dedicados melifluamente a la “no intervención en asuntos internos” en boca del gobierno de Alberto Fernández son, en cambio, un memorable acto de hipocresía. Es el mismo gobierno del mismo presidente que firmó con el Grupo de Puebla un documento crítico del presidente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, el primer jefe de gobierno chileno que decidió llamar a una elección de constituyentes para cambiar la Constitución que elaboró Augusto Pinochet. En una posterior reunión por zoom con opositores de Piñera, Alberto Fernández los llamó a “recuperar el poder”; es decir, a sacar a Piñera del palacio de La Moneda. Hace poco, la administración de Alberto Fernández pidió el “cese de la violencia institucional en Colombia” en nombre de los derechos humanos. La declaración provocó una queja formal de la cancillería del presidente colombiano Iván Duque, elegido democráticamente sin objeciones de sus opositores, que enfrentaba una dura ola de protestas sociales. Tampoco Alberto Fernández se privó de hacer pública su amistad política y personal con el expresidente brasileño Lula da Silva. Lula es un protagonista importante en la política de Brasil y un duro contendiente del actual presidente, Jair Bolsonaro. Tampoco fue prudente en su relación con el expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, adversario declarado del actual mandatario Luis Lacalle Pou. En semanas recientes, el gobierno de Alberto Fernández criticó públicamente el “uso desmesurado de la fuerza” por parte de Israel, cuando el gobierno de este país respondió con misiles a una intifada misilística promovida por el grupos Hamas, considerado terrorista por muchos países importantes del mundo y por la Unión Europea. El gobierno argentino nunca nombró a Hamas; fue como si Israel hubiera respondido a ataques fantasmas. Esa declaración de Alberto Fernández crítica de Israel provocó días de extrema tensión diplomática con el gobierno de Jerusalén y con la dirigencia de la comunidad judía argentina. Tensión que no se disipó aún.

El núcleo del problema no es ya con qué bloque ideológico se identifica la Argentina. No refiere a si quiere estar cerca de las principales naciones de Occidente o de los que refutan a Occidente. El centro del conflicto consiste en que el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner decidió proteger a los países que violan sistemáticamente los derechos humanos, niegan las garantías democráticas y las libertades públicas y privadas, censuran a la prensa independiente y encarcelan a sus opositores. La catadura de lo que defienden puede esconder el proyecto que imaginan.

Comentá la nota